半夜突然想不通:蛋仔派对到底算动物还是植物?

凌晨两点十七分,我盯着手机屏幕里圆滚滚的蛋仔发呆。这个穿着恐龙睡衣会蹦迪的小东西,昨天还被五岁的小侄女追着问:"舅舅,蛋仔是吃肉的还是吃树叶的?"当时随口糊弄过去了,现在越想越不对劲——这玩意儿该归类到生物课本哪一页啊?

先拆开"蛋仔派对"这个名字看看

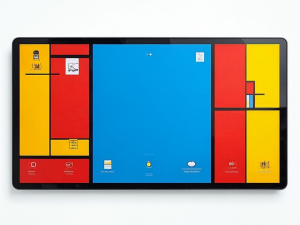

揉着发酸的眼睛把游戏图标放大十倍,突然发现个冷知识:官方英文名是"Eggy Party"。Eggy这个词挺妙,既可以是"蛋状的",也能理解为"像蛋的",但绝对没直接说这就是个蛋生物。

- 游戏里所有角色都顶着蛋形外壳

- 但会穿各种服装配饰

- 运动方式完全是拟人化的

这让我想起初中生物老师敲黑板强调的"分类要看本质特征"。蛋仔们虽然有个蛋壳,但行为模式完全不符合卵生动物特征——谁见过会组队玩捉迷藏的鸡蛋啊?

较真起来到底算不算生命体

翻出吃灰的《普通生物学》对照着看:

| 生命特征 | 蛋仔表现 |

| 新陈代谢 | 游戏里会喝气泡水(但不会排泄) |

| 应激性 | 被撞击会做出表情反应 |

| 生长发育 | 皮肤系统可以更换(成长性存疑) |

凌晨三点半的咖啡渍在笔记本上晕开,突然意识到更根本的问题——数字生命到底能不能用传统分类法?就像我们不会争论超级马里奥是哺乳动物还是真菌,但蛋仔的设定又确实带着生物拟态...

游戏设定里的生物学彩蛋

制作组在采访里提过,角色设计参考了胚胎学概念。这就能解释为什么所有蛋仔都保持着幼态持续特征:

- 夸张的大眼睛(婴儿图式)

- 短手短腿的Q版比例

- 永远保持微笑的嘴部

不过最绝的是碰撞时的物理表现——蛋壳会像真的钙质外壳那样产生裂纹,但下一秒又恢复如初,这种违反材料力学的设定,倒是很符合游戏世界的奇幻逻辑。

和现实生物的魔性对比

窗外的早班车开始轰隆作响,我鬼使神差搜起了"自然界圆形生物":

- 球藻:确实圆,但不会跳广场舞

- 犰狳:能团成球,但鳞片太硬核

- 海鞘幼虫:像会游泳的逗号,可惜成年就固着了

最接近的可能是企鹅幼崽,那些毛茸茸的灰团子跌跌撞撞的样子,活脱脱就是南极限定版蛋仔。不过认真说来,所有脊椎动物胚胎早期都经历过"蛋仔阶段"——我们人类在母体里第4周时,长得可比游戏角色抽象多了。

植物阵营表示不服

隔壁植物学专业的室友被我的动静吵醒,睡眼惺忪地说了句:"考虑下孢蒴?"结果一查资料,苔藓植物的繁殖器官还真有点像——

| 特征 | 孢蒴 | 蛋仔 |

| 外形 | 卵圆形蒴壶 | 椭圆主体 |

| 运动方式 | 靠弹丝喷射孢子 | 用弹簧鞋跳跃 |

| 生命周期 | 短暂存在 | 永久存活(存档不删的话) |

但植物细胞有壁啊!蛋仔们明显是能360度无死角滚动的,这点就完全不符合。室友嘟囔着"那你不如说是会走路的鸡蛋"又睡过去了,留我对着维基百科的生命之树页面发呆。

或许该跳出二分法思维

晨光已经渗进窗帘缝,突然想通这件事就像争论"独角兽该算马科还是犀科"——虚拟形象本来就在重构认知边界。去年有篇很火的论文叫《数字生物的表现语法》,里面提到游戏角色往往是"认知拼贴体":

- 哺乳动物的情感表达

- 节肢动物的外骨骼概念

- 植物般的色彩系统

- 矿物材质的物理反馈

蛋仔那种摔不碎的蛋壳,可能更接近非牛顿流体的设定?越想越觉得游戏设计师都是隐藏的跨学科鬼才,把胚胎学+材料学+行为心理学炖成一锅电子浓汤。

咖啡杯见底时终于给小侄女想出了答案:"蛋仔是会跳舞的彩蛋呀,就像复活节篮子里的那种——不过它们更爱蹦迪。"小朋友满意地跑去给蛋仔换装小美人鱼皮肤了,而我盯着游戏加载界面出神:那个戴着厨师帽往自己身上打鲜奶油的蛋仔,怎么看都是在嘲讽我们这种较真的大人啊。

网友留言(0)